Mientras los medios corporativos sigan envenenándonos, no habrá democracia real

Se me ocurrió googlear la palabra «democracia» y me sorprendí cuando, debajo de una serie de contenidos patrocinados —o sea, pagos—, la primera acepción de la lista la describía como… un videogame. En serio. Existe un juego de simulación política que se llama Democracy. El jugador toma el lugar del Presidente o Primer Ministro y debe producir políticas en diversas áreas, mientras lidia con las consecuencias de sus decisiones… y también con imponderables, claro. ¡Como todas las democracias! Ojalá persuadiésemos a Milei de dedicarse a la versión virtual, en vez de seguir experimentando con seres vivos.

Después lo pensé mejor y entendí que esa sorpresa era fruto de mi ingenuidad. Es casi inevitable que en Internet sea más popular un videogame que nuestro sistema de gobierno. En estos días, el entretenimiento reina. Tanto, que a menudo se torna imposible diferenciar show de política. (Nadie intentó definir este sistema mediante una palabra, todavía —al menos, que yo sepa—, pero deberíamos hacerlo. ¿Entretenicracia?Demasiado largo. ¿Circocracia? Lo único que sé es que se han decidido a entretenernos… ¡hasta matarnos!) Y mientras tanto, las democracias del mundo no paran de perder aceite. Desde 2010 se viene hablando de «erosión democrática», atribuyéndola a causales como la desigualdad económica y el descontento social, la polarización tóxica, la manipulación de la sociedad civil, las campañas de desinformación y el racismo. El informe del año 2018 de la organización Freedom House —fundada en 1941 por Eleanor Roosevelt— dijo que las democracias del mundo seguían declinando, por duodécimo año consecutivo.

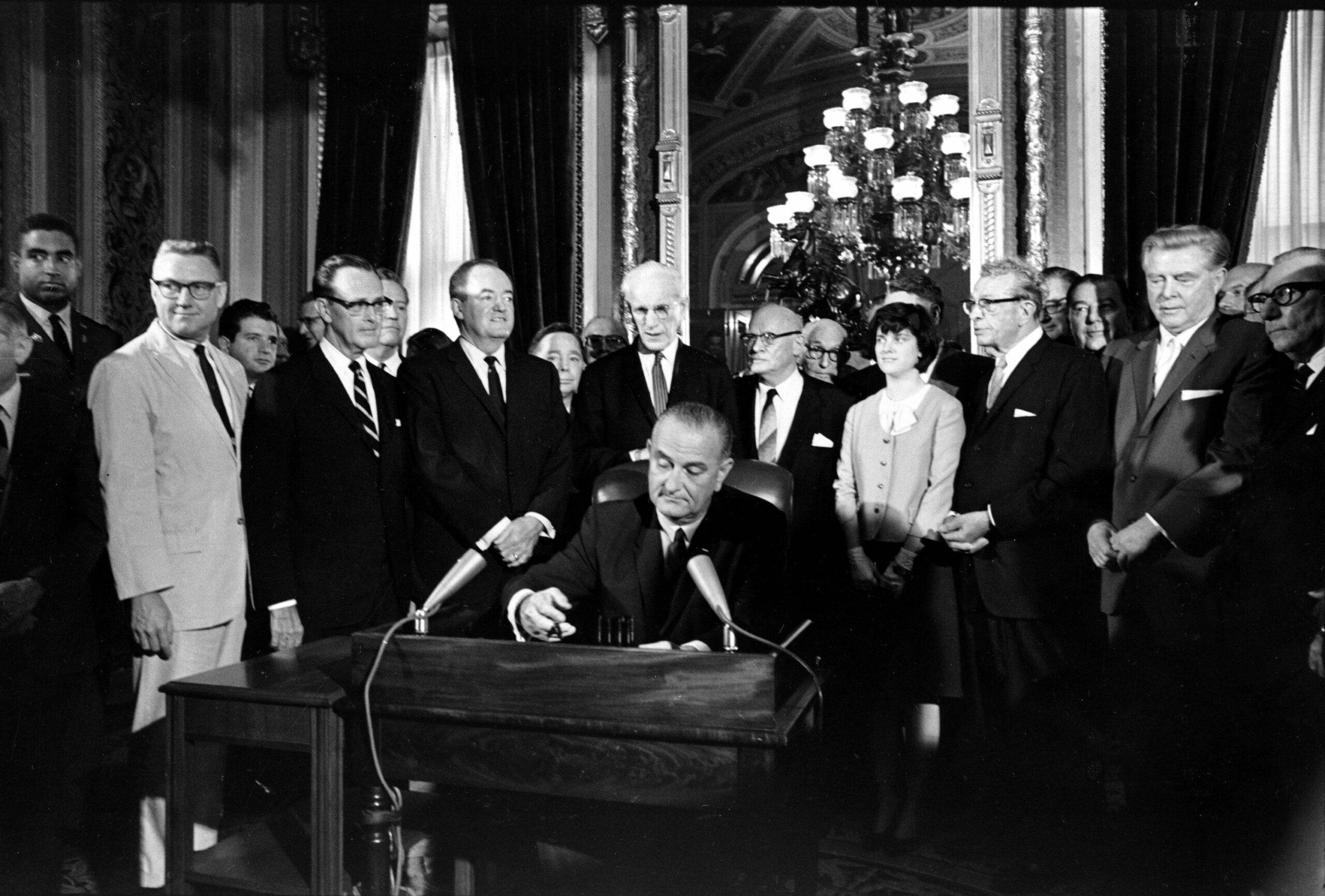

Eso explicaría por qué hoy, cuando uno piensa en la democracia, la visualiza como una vieja foto impresa en papel, de colores que se van lavando año tras año. En lo más profundo de nuestras almas, la consideramos algo que se ha gastado, que perdió energía vital o, cuanto menos, su esencial razón de ser. Esto sí que es sorprendente, porque se trata de un sistema de gobierno que todavía debería oler a nuevo. Es verdad que se le suele atribuir la edad de la Grecia antigua. Tanto Esparta como Atenas pusieron en práctica versiones del ideal democrático 400 años antes de Cristo. (Nunca hay que olvidar que, de todos modos, se trataba de una democracia restringida. Existían sectores de la sociedad que no podían participar de las discusiones públicas ni votar: las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los jóvenes que no alcanzaban la edad de servir en el ejército.) Pero, en los hechos, la democracia tal como hoy la conocemos y defendemos —garante del derecho de todas y todos los ciudadanos, sin excepciones– sólo viene funcionando con regularidad desde hace 60 años. Es uno de los fenómenos característicos del siglo XX. (Eso, y las guerras totales, genocidas. Vaya paradoja.)

Más allá de los hitos que fijaron conquistas en la dirección de una democratización real —pienso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1949, una de las pocas consecuencias positivas de la Segunda Guerra—, en los Estados Unidos, que basan su ascendiente internacional en el prestigio de su sistema de gobierno, recién garantizaron el derecho de voto a todos sus ciudadanos en 1965. La Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), que finalmente prohibió discriminar por razón de raza o color, data de ese año.

Y en lo que hace a nosotros, ni les cuento. La mayor parte del siglo XX se nos fue entre gobiernos militares y democracias condicionadas, ya sea porque el peronismo estaba proscripto o porque el Presidente —pienso en Guido, sin ir más lejos— era un títere civil que bailaba al son de tambores militares. Recién pudimos ponerla en práctica, y permitirle crecer, y sufrir, y apostar a que seguiría desarrollándose pese a todo, en los 40 años transcurridos entre el ’83 y el 2023. Lamentablemente, hoy en día nos vemos arrastrados por lo que sería la tercera etapa de regresión democrática, como ya la padecimos en sincro con el mundo entre los años ’20 y ’30 del siglo pasado, y también entre los ’60 y ’70.

Si uno mirase hacia atrás, constataría que el homo sapiens lleva al menos 300.000 años progresando sobre este planeta. Bocha de tiempo, diría Rinconet. Lo cual, si las matemáticas no me engañan, significaría que hemos vivido en democracia durante apenas un 0,02 % de nuestra historia. ¿Cómo puede ser que ya nos hayamos cansado de este sistema, cuando prácticamente todo lo que hubo antes fueron variaciones sobre el poder brutal que no rinde cuentas a nadie: reyes, faraones, emperadores, zares, dictadores? ¿Cómo puede ser que la tengamos en tan baja estima, cuando lo que asoma como posibilidad de futuro es más de lo mismo, el retorno del poder autocrático que no tolera cuestionamientos? La oleada de ultraderecha que hoy leva masa crítica sueña con la restauración conservadora en lo económico pero también en lo social, deshaciendo infinidad de conquistas en materia de derechos de la mujer, de las diversidades sexuales, de salud, de educación y de ayudas a los desocupados y desamparados. ¿Es eso, en efecto, lo que queremos? ¿Volver a un tiempo donde mande el señor feudal y uno obedezca y viva a su servicio hasta la muerte, sin que haya margen para quejas o reclamos?

(Esta semana me irritó particularmente Jerry Seinfeld, a quien solía considerar gracioso. El tipo salió a decir que extrañaba «la jerarquía consensuada» que según él existía en los Estados Unidos de los ’60 —consensuada entre los blancos que tenían el poder, en todo caso—, y que también echaba de menos «la masculinidad dominante». Me divertía más cuando, a través de su serie homónima, hablaba de la nada misma, que ahora que decidió abrir la boca para decir pelotudeces.)

De las causas de la crisis actual de las democracias, existe una que me obsesiona. Me refiero a los medios, que a través de Internet han alcanzado un grado de omnipresencia en nuestras vidas que hasta Dios envidiaría. ¿Y por qué me obsesionan? Porque la única forma de que una democracia funcione es contando con ciudadanos que estén razonablemente bien informados, al menos sobre las cuestiones esenciales. No existe manera de tomar una decisión inteligente —en cualquier rubro de la vida, pero particularmente a la hora de elegir gobernanza—, si uno no sabe lo que debe saber y tiene en claro qué está en juego.

Y en este mundo actual, los medios tradicionales —diarios, radios, TV— han sido fagocitados y transformados por la comunicación digital. Hoy son parte de un torrente de estímulos que no cesa jamás, y que se reinventa constantemente: de Facebook a Twitter, de YouTube a Instagram, y de Tik Tok al próximo bazar virtual que se convierta en la sensación del momento. En ese maremagnum, se torna casi imposible distinguir entre información y difamación, entre realidad y show, entre hipótesis delirante y verdad científica. Hoy no existe forma de garantizar que una población esté mínimamente informada, de modo de no incurrir en error garrafal a la hora de votar. Es verdad que hay gente que le dedica más tiempo a sopesar pros y contras de comprar un pantalón que a la elección de un candidato. Pero, objetivamente, en las condiciones actuales hasta la gente que no se toma una elección a la ligera se las ve en figurillas para disponer de los datos que necesita para no meter la pata.

Lo dije la semana pasada, pero lo repito ahora porque me parece crucial. Según el economista Yanis Varoufakis, los medios de comunicación de hoy dependen del capital que generan los tecno-señores feudales: los Jeff Bezos, los Mark Zuckerberg de este mundo. Y para esa gente, la función de los medios —que hoy incluyen toda la comunicación digital, insisto— es «envenenar la opinión pública», para volcarla en su favor, con el concurso de las mejores herramientas para la manipulación que hayan existido nunca, en los 300.000 años que llevamos de pie sobre este planeta.

Veneno. Eso consume a diario el mundo entero, incluso aquellos que disfrutamos de una cierta inmunidad, derivada de nuestra formación y de nuestra posición social. El equivalente comunicacional de la cicuta, el curare, el arsénico, el cianuro, el mercurio en sangre. La gran mayoría de la data que nos llega a través del celular y las pantallas está emponzoñada por intereses. Y con la mente nublada por pseudo-información tóxica, es difícil tomar una decisión ponderada. Aceptarlo constituye el primer paso hacia la comprensión de eso que de otro modo parece incomprensible: que la mayoría de los argentinos haya decidido darse el Presidente que hoy padecemos todos.

Los cazadores de la información perdida

Un estudio reciente, difundido por la filial estadounidense de IPSOS, empresa de investigaciones de mercado, compara las preocupaciones que ciertos temas producen entre la gente que consume medios y aquella que practicamente no sigue las noticias. Los resultados son desconcertantes, por lo menos a primera vista.

Aquellos que consumen medios se muestran preocupadísimos por el extremismo político y las amenazas a la democracia (que siempre se depositan en las intenciones aviesas de países extranjeros, por cierto); en segundo término por la inmigración, y en tercero por la inflación. Sin embargo, los que no viven conectados al telefonito todo el tiempo sólo se preocupan por la inflación, mientras que las otras cuestiones los tienen prácticamente sin cuidado. Como dice el periodista estadounidense Glenn Greenwald, uno de los fundadores del sitio The Intercept: «Cuando más se conecta y se sumerge la gente en el discurso de los medios corporativos de los Estados Unidos, más engañada está y entiende menos lo que pasa en su país. Consecuentemente, aquellos que se mantienen lejos de los medios corporativos ven las cosas con mayor claridad».

La tendencia actual es la de instrumentar la información como si fuese un arma, mediante tecnologías —y técnicas— de creciente precisión. Y esto se percibe ante todo, por más contradictorio que parezca, en los países que pasan por ser las democracias más avanzadas del mundo.

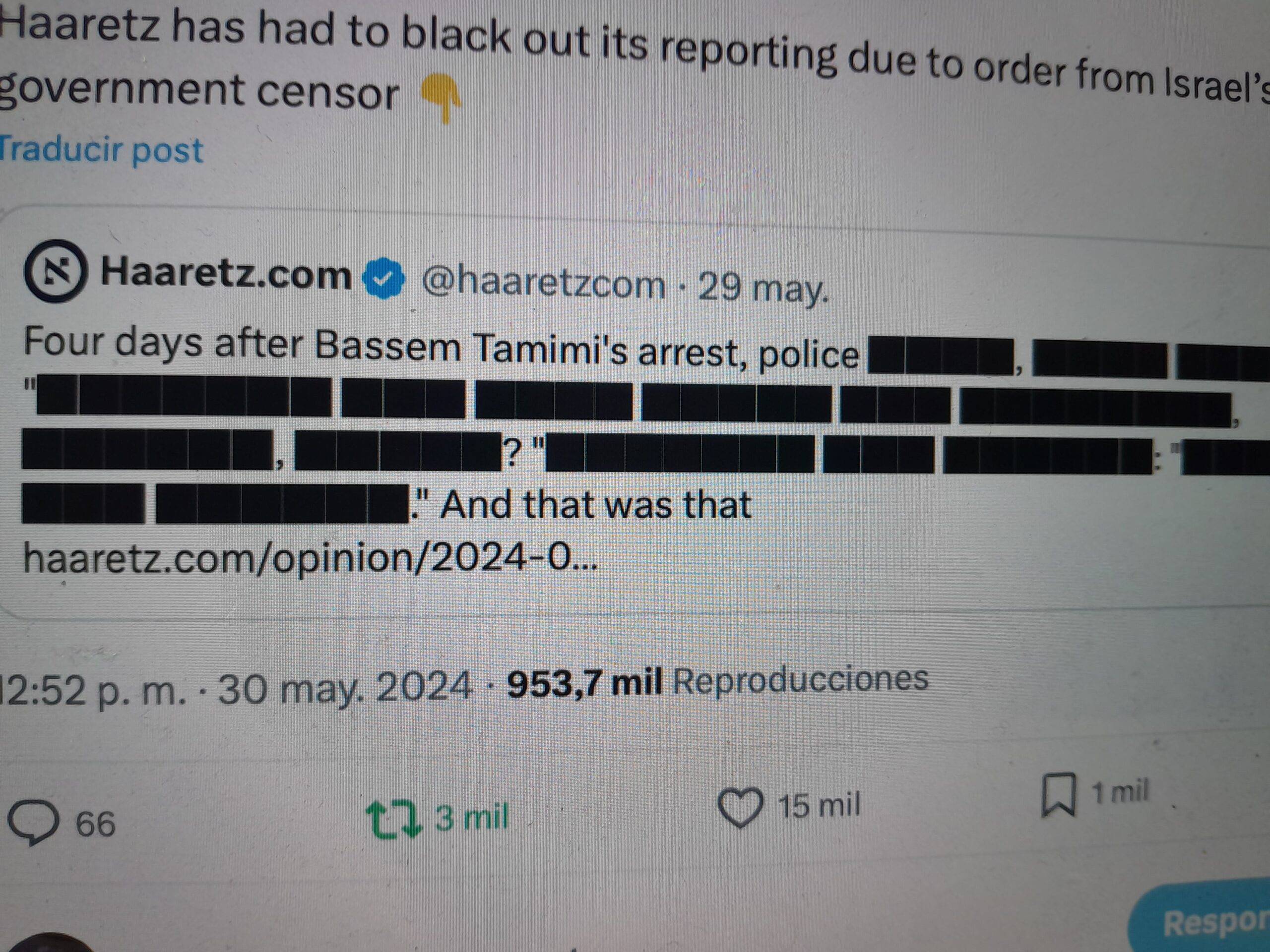

En Israel existe un censor gubernamental que en estos días fuerza a medios como el diario progresista Haaretz a imprimirse y difundirse de modo que la información considerada inconveniente aparece… tachada. ¡Literalmente! Palabras y frases invisibilizadas por rectángulos negros: redacted, como se le dice en inglés a los documentos expurgados con la excusa de no comprometer la seguridad nacional. Es una experiencia que acá no tuvimos, ni siquiera en dictadura: la de consultar un medio, de papel o digital, y descubrir que la información más sustancial es ilegible, porque está tapada por gruesos trazos negros.

Pero hay otras prácticas en la prensa israelí que son aún más siniestras que las tachaduras, porque se las instrumenta en secreto. El diario inglés The Guardian reveló esta semana que, en el año 2022, un periodista de Haaretz quiso informar sobre la extorsión de Yossi Cohen, por entonces jefe del Mossad —el servicio secreto israelí— a la Corte Internacional de Justicia, que llevaba adelante una investigación. Pero, antes de que lo publicase, autoridades nacionales se comunicaron con el periodista y le dijeron que, si persistía, «sufriría las consecuencias y llegaría a conocer las salas de interrogación de la seguridad israelí, desde adentro».

Otras iniciativas en curso son igualmente perturbadoras. Una aplicación llamada VDL, dirigida ante todo a los adolescentes del mundo, está haciendo campaña para instrumentar una técnica llamada pre-bunking. En inglés, debunking significa desacreditar, el término que venía usándose para describir la necesidad de pinchar la burbuja de tantas fake news que circulan por la galaxia digital. Si algo se discute en estos años, y con razón, es cómo hacer para que el consumidor no confunda pelotudeces o infundios con información fidedigna. (Algo de lo que no se salva ni la Inteligencia Artificial, al menos hasta hoy. Días atrás, alguien le preguntó en joda a la IA de Google cuántas piedras conviene comer al día, y el cerebrito le respondió apelando a un artículo del medio satírico The Onion, donde se afirmaba que, según los geólogos, convenía ingerir al menos un cascotito cada veinticuatro horas. El texto original de The Onion era humorístico, obviamente. Pero la Inteligencia Artificial se llevó sarcasmo e ironía a marzo. Probablemente le cueste distinguir, entre Benny Hill y Javi Milei, cuál de los dos es el Presidente y cuál el cómico televisivo.)

Una cosa es comprender la necesidad de desacreditar tanta paparruchada que fluye por las redes, y en consecuencia discutir cuáles serían las herramientas adecuadas para hacerlo. El cacareado pre-bunking, sin embargo, sería otra cosa. Porque supondría involucrar a los gobiernos en la definición de una verdad oficial, única e indiscutida, que saltaría solita a las pantallas de quienes usan VDL cada vez que un usuario dijese o leyese algo que difiere de la versión consagrada. Disentir con la verdad oficial sería etiquetado como desinformación.

No se me ocurre una intervención en la comunicación pública más orwelliana —y por extensión, más distópica— que esta. Sería una suerte de versión virtual de Minority Report, la película de Spielberg inspirada por un relato de Philip K. Dick. Sólo que allí se castigaba un crimen antes de que ocurriese, y aquí entre nosotros se cancelaría tu opinión anti-sistema antes de que logres difundirla. Si además consideramos que VDL hizo expreso su apoyo a Israel, y que el proyecto pre-bunking está siendo movilizado por Google Jigsaw, cuya CEO es Yasmin Green, la secretaria de la Liga Anti Difamación (ADL, una de las principales ramas del lobby israelí en los Estados Unidos), no hay que ser muy imaginativo para entender cómo jugaría esta técnica en torno de un conflicto como el de Gaza. Los palestinos viven bajo ocupación militar desde hace décadas, y cada vez que se resisten a ella por la fuerza, se los tilda de terroristas. Si se impusiese el pre-bunking, perderían además el derecho a explicar públicamente por qué merecen liberarse y recuperar su territorio.

¿Recuerdan la escena final de Los cazadores del arca perdida (1981), también de Spielberg? Me refiero a la primera de la saga de Indiana Jones, cuando el arca del título termina archivada en un galpón interminable, administrado por el gobierno de los Estados Unidos. En la ficción de Spielberg, ese galpón está lleno de objetos considerados secreto de Estado, o peligrosos, o que por una u otra razón no deberían estar al alcance del público o de la consideración masiva. Indy insiste en que el arca es un objeto valiosísimo, que merece ser estudiado. Y los funcionarios le mienten que lo será, cuando lo que hacen a cambio es arrumbarla en un sitio donde nadie la encontrará, porque la han convertido en la proverbial aguja en el pajar.

Esa es la especialidad de los medios digitales de hoy. Está claro que, técnicamente, nadie prohibe la publicación de información valiosa. Pero el sistema la relega a la intrascendencia, a través del simple expediente de lanzarla a un océano interminable de otros datos. Allí se hunde por su propio peso, se pierde entre trillones de otras moleculas de información, hasta convertirse en algo tan inaccesible como el arca de la película. (Y eso, porque todavía no se impuso algo como el pre-bunking. Si se impone, la info que muchos estimemos necesaria será imposible de alcanzar, directamente.)

En paralelo, los motores que rigen la orquesta digital manijean otra clase de contenidos, aquellos que le interesan porque son los que le convienen, política y económicamente. Y lo hacen a toda hora, con todos los recursos, a todo trapo, con una intensidad que taladra las cabezas: a través de millones de bocas de expendio, con musiquita, con animación, con 3D, con gráficas, con títulos catástrofe, con videítos, con memes — con lo que se les cante el culo. Usan la tecnología moderna y el entero know how que desarrolló la industria del entretenimiento durante siglos, adaptándolo a los moldes digitales, para contarte exactamente la misma historia. Ojo, te la cuentan en simultáneo de las formas más variadas, pero más allá de las diferencias aparentes —de las adaptaciones que consideran necesarias para que llegue no a un público, sino a todos o por lo menos a varios—, el cuento es el mismo. Idéntico. Y se puede sintetizar así: Esta gente que yo señalo es mala, es caca, y merece que no la votes, y tal vez prisión, y quizás la muerte. Hay muchas pruebas de esto, pero ahora son lo de menos. Lo importante es que compartas mi indignación, y que no dejes de rechazar a quienes yo señalo como responsables de tu infortunio.

Ya sé que parece joda, pero en el fondo es así. La mayor parte de la gente no tiene tiempo para informarse en serio, pero este mensaje les llega de todos modos, porque es omnipresente —está en todas partes, en todos los soportes, a toda hora— y porque es funcional: le ahorra a las mayorías el trabajo de pensar por sí mismas, de preguntarse si existe algo que no le están contando y en ese caso de buscarlo, y también la libera de la angustia que acarrea cada decisión importante. Este mensaje lo resuelve todo por ella, y por eso tanta gente le está agradecida y no le suelta la mano ni loca. La comunicación digital manejada por los señores tecno-feudales de los que habla Varoufakis masticó la realidad para vos, la convirtió en una papilla que hasta un bebé puede tragar. Y la gente se la traga.

Días atrás, durante una edición de Hay Festival, la periodista filipina María Ressa, que ganó el Nobel en 2021 por su defensa de la libertad de prensa, dijo que hoy en día no existen dictadores más grandes que Elon Musk y Mark Zuckerberg. Las plataformas digitales que manejan, dijo, «han probado que todos, más allá de nuestra cultura, lenguaje o geografía, tenemos más en común que diferencias, porque estamos siendo manipulados del mismo modo». Según ella, las redes sociales tienen el poder de «cambiar el modo en que sentimos», lo cual a su vez «cambia la forma en que vemos el mundo y la forma en que actuamos».

Yo fui de los inocentes que creyó que la moda de los reality shows había pasado. Por eso me costó entender que, lejos de entrar en el ocaso, terminó por colonizar la realidad, por moldearla a su antojo.

Existen infinidad de personas que contemplan y juzgan la realidad que las rodea con los mismos parámetros con los que miran un reality show. Muchos ignoran, incluso, que en los realities no hay nada más escaso que la realidad: funcionan mediante un cast elegido a partir de criterios específicos, puesto en una situación controlada y siguiendo las indicaciones de un equipo de guionistas. Los responsables del programa graban extensamente y después editan —eligen, descartan, realzan— para que el contenido final no escape de los objetivos pre-determinados. Se le indica a la audiencia, con subrayados casi groseros, a quién querer y a quién odiar, y en consecuencia a quién votar para echar de «la casa».

El esquema es casi idéntico al de una campaña política, y por eso no sorprende que exista tanta gente que se relaciona con una elección a la Presidencia como se relaciona con un reality show. Lo que colabora con el proceso es lo que las corporaciones al mando de la comunicación mundial lograron, a la hora de arrimar la realidad a los términos de un reality. Hasta no hace tanto, lo esperable era que un Presidente fuese un señor —porque siempre era un señor— más bien gris, serio, responsable, como suele serlo la gente que es eficaz y dedicada en su tarea. No tenía que ser necesariamente atractivo o bien articulado: lo que se buscaba era un empleado público que hiciese bien su parte, en la anonimidad de su oficina presidencial, mientras los demás vivíamos nuestras vidas. Ahora lo que se busca es un personaje digno de encabezar el reality showdel país. Porque la función esencial del Presidente ya ha dejado de ser la excelencia en la administración del Estado, para pasar a ser la de entretenernos a toda hora, hasta que llegue el momento de ver si lo echamos de la casa o —como a Trump, según parece— volver a meterlo adentro.

Cualquier persona que simpatice con Milei y/o con Trump y que sea intelectualmente honesta aceptará que sus atributos son ideales para un participante de reality, antes que para un Presidente convencional. Hasta ayer nomás, cultivar un aspecto payasesco, comportarse como una caricatura humana, ser zafios y agresivos y desdeñosos de toda regla que les disgustase, eran contraindicaciones, a la hora de aspirar a un cargo público. Hoy suenan, más bien, a requisitos.

En este contexto de omnipresencia y manipulación de los contenidos digitales y de transformación de la realidad en circocracia o como queramos llamarla, no hay democracia que sea viable. Esto debería darnos mucho que pensar, respecto de cómo queremos seguir viviendo y de cómo queremos que sea el futuro de nuestros hijos. Pero hoy quiero machacar nomás sobre esta única certeza: no existe otra forma de asegurar que la población cuente con la información que necesita para decidir responsablemente, que la intervención del Estado en la industria de la comunicación. En estos días que el gobierno de Milei parece dedicar a explicarnos por la negativa cuál es la razón de ser del Estado —para qué sirve, qué es lo que hace, qué resuelve por nosotros—, hace falta remarcar también esta función indelegable.

La información no puede quedar exclusivamente en manos del mercado. Porque los monstruos de la comunicación —que, coincidentemente, son los dueños del mercado— van a seguir diciendo lo que quieren y como quieren decirlo. Seguirán virtiendo el veneno que les conviene vertir, porque para eso existen, para modificar la realidad acorde a sus deseos. Y aunque consigamos regular sus contenidos según leyes de carácter progresista, nunca lograremos que digan lo que no quieren decir. Para eso están los medios públicos: para asegurarse de que haya quien diga lo que nadie más dice, para equilibrar el mercado de la información, para dotar al pueblo de las herramientas intelectuales que las corporaciones le retacean.

Sin un Estado que garantice una comunicación pública de excelencia profesional, no hay democracia posible. La pauta millonaria a medios privados que sólo responden a la agenda de sus dueños no sirve de nada, es guita pública tirada a la basura. Cualquiera que intente explicar el fenómeno de los Presidentes que además son clowns asesinos debe incluir, entre sus razones, el fracaso de los Estados nacionales a la hora de regular la comunicación y equilibrar la balanza de los contenidos.

Si el Estado no juega a favor del pueblo en materia de comunicación, aunque seamos unos capos en materia de videogames, cada vez que juguemos al Democracy la máquina nos hará morder el polvo.